Reason in Common Sense (2011)

- George Santayana

INTRODUCCIÓN

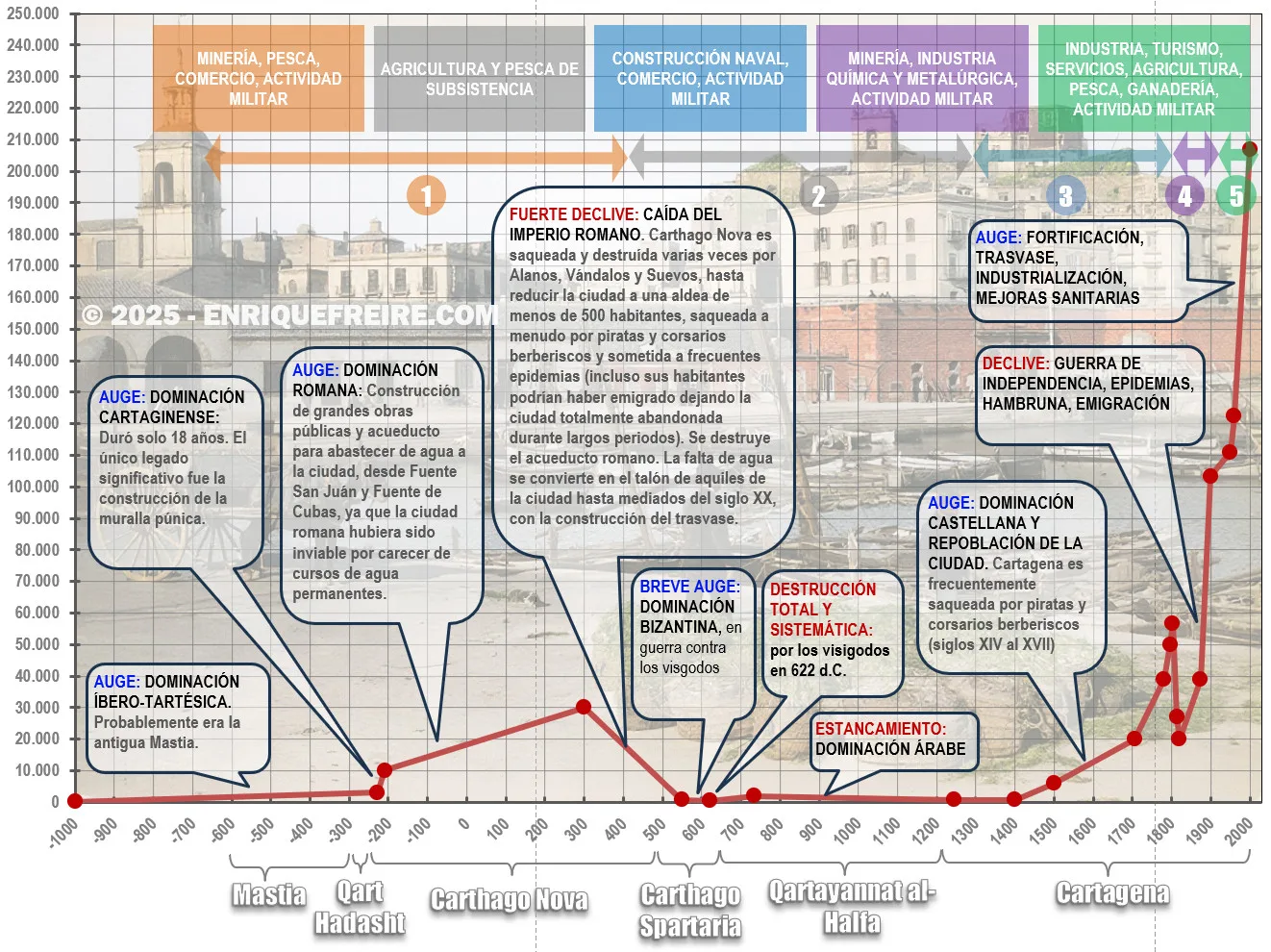

El presente artículo pretende presentar una explicación fundamentada sobre las razones que han impulsado los vaivenes económicos y poblacionales de la Cartagena española.

Comienzo mostrando un gráfico de evolución de la población de la ciudad, tratando de contextualizarlo en función de las principales actividades económicas que daban vida a la ciudad en cada época de la Historia y los hechos más relevantes que marcaron esos vaivenes.

Cito las fuentes utilizadas para obtener las cifras de población de cada época. Dado que no existen registros detallados y completamente fiables para épocas antiguas, en ocasiones algunas fuentes se contradicen. En esos caso he promediado valores de las fuentes aparentemente más fiables o he dado por buenas las cifras que muestran mayor concordancia con factores tales como tamaño típico de las familias en cada época, incidencia de factores externos (presencia eventual de personal militar sin residencia permanente en la ciudad), pérdida de población en grandes epidemias o esperanza de vida al nacer.

A continuación, paso a comentar de forma somera los principales factores que han marcado los vaivenes poblacionales de la ciudad.

Al final del artículo, expongo mis propias conclusiones y reflexión personal sobre el pasado, presente y deseable futuro de la ciudad.

ENRIQUE PEDRO FREIRE CORREA

Cartagena, 12/10/2025

Nota: Este artículo está en construcción y permanente revisión.

GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CARTAGENA (ESPAÑA)

- Haz clic en la imagen para mostrarla en caja de luz. Una vez activada la caja de luz, F11 para ver en pantalla completa, ESC para regresar a pantalla normal o cerrar la caja de luz y doble clic para hacer o retirar zoom.

TABLA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CARTAGENA (ESPAÑA)

| AÑO | POBLACIÓN | CONTEXTO |

|---|---|---|

| 120000 a.C. | aprox. 10 - 100 | Restos de actividad del Homo neanderthalensis en la Cueva de los Aviones, junto al Faro de Navidad. Se presume que se trataría solo de unas decenas de individuos, probablemente nómadas. |

| 1000 a.C. | aprox. 50 - 300 | Conocemos la existencia de un nucleo poblacional varios cientos de años antes de Cristo, antes de la refundación cartaginesa. Es probable que el actual emplazamiento de Cartagena coincidiese con la ciudad ibérico-tartésica de Mastia, la cuál habría sido descrita en el siglo VI a.C. por el explorador griego Eutímenes de Masalia, y dada a conocer por el poeta romano Rufo Festo Avieno en el siglo IV a.C. Aparece citada en el 348 a.C. en el Segundo Tratado Romano-Cartaginés como el límite que podía alcanzar Roma y sus aliados en la Península Ibérica. Se han encontrado restos de actividad del Homo Neanderthalensis en la Cueva de los Aviones, junto al Fuerte de Navidad, que datan de al menos 120.000 años. Se calcula que para el momento de la refundación cartaginesa, esta población habría alcanzado su máximo esplendor y podría tener entre 2000 y 3000 habitantes. |

| 227 a.C. | aprox. 3.000 - 5.000 | El general cartaginense Asdrúbal el Bello refunda la ciudad como Qart Hadasht (Ciudad Nueva), sobre la antigua ciudad íbera/tartésica de Mastia, después de haber sometido al caudillo íbero Orison. El dominio cartaginense dura 18 años, durante los cuales se fortifica la ciudad y se usa como base cartaginense en sus luchas contra Roma. |

| 209 a.C. | aprox. 6.000 - 10.000 | La ciudad es tomada por el general romano Publio Cornelius Scipio durante la Segunda Guerra Púnica entre cartaginenses y romanos y la refunda como Carthago Nova. |

| 300 | aprox. 20.000 - 40.000 | El dominio romano trae consigo un periodo de esplendor y la ciudad crece hasta los 30000 habitantes. Después de Tarraco (Tarragona), Emerita Augusta (Mérida) y Corduba (Córdoba), Carthago Nova se convierte en la cuarta ciudad más importante de Hispania. Cartagena no recuperará ese nivel poblacional hasta finales del siglo XVIII. Como referencia, en esa época, Roma tenía más de un millón de habitantes. |

| 550 | aprox. 10 - 500 | En los años 409, 426, 439 y 441 la ciudad había sido sucesivamente saqueada y destruída por diversos pueblos germanos (Alanos, Vándalos y Suevos), los mismos que acabaron también con la propia Roma. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 d.C. la ciudad pasa a control visigodo y es renombrada como Carthago Spartaria. La ciudad queda en ruinas, la mayoría de la población sobreviviente abandona Cartagena y solo quedan unos cientos de habitantes. En el 550 es conquistada por el Imperio Bizantino y la convierten en capital de la provincia de Spania (zona costera sur de la Península). |

| 622-625 | aprox. 10 - 100 | La ciudad es reconquistada, asolada y completamente destruída por el rey visigodo Suintila, documentada en las obras Etimologías e Historia Gothorum de San Isidoro de Sevilla, la Crónicas Caesaraugustana y la crónica mozárabe de 754 "Continuatio Hispanica", así como por hallazgos arqueológicos |

| 734 | aprox. 300 - 2.000 | Tras el pacto de Teodomiro y como muchas otras ciudades en poder de los visigodos, la ciudad de Cartagena cae bajo dominio de los ejércitos musulmanes y bereberes del Califato Omeya. Bajo dominio árabe, la ciudad es conocida como Qartayannat al-Halfa. Las continuas guerras entre taifas no permitieron el crecimiento sostenido de la ciudad, que continuó siendo una pequeña aldea de pescadores, usada como base naval por los árabes. |

| 1245 | aprox. 800 | A principios el siglo XIII Cartagena comenzaba a recuperarse gracias a sus minas de plata y plomo, y en 1245 es reconquistada por Alfonso X El Sabio de Castilla tras un largo y penoso asedio de 106 días. La ciudad es solo una pequeña aldea, en comparación con la Murcia (antigua capital de la Taifa) que para la época contaba entre 20000 y 30000 habitantes, por lo que el Papa Nicolás IV decide trasladar la diócesis a Murcia en 1289 y la sede episcopal en 1291. En 1381, el concejo cartagenero declaraba al de Murcia, que el número de sus vecinos era de 176, es decir, unos 800 habitantes, por lo que solicitaba el envío de 100 ballesteros para defender la ciudad ante la sospecha de un posible ataque inglés. |

| 1400 | aprox. 600 - 1.000 | Varias epidemias, dificultad de abastecimiento y continuos saqueos de la ciudad por piratas y corsarios berberiscos reducen a Cartagena a una pequeña aldea de pescadores. La ciudad seguía en ruinas, pero comenzaría a recuperarse ya que era el principal puerto que la Corona de Castilla tenía en el Mediterráneo, dominado principalmente por la Corona de Aragón, la República de Venecia y el imperio Otomano. |

| 1500 | aprox. 5.000 - 7.000 | Después de la repoblación cristiana y varias epidemias, la ciudad comienza a recuperarse. Sin embargo, son frecuentes las razias o incursiones de piratas y corsarios berberiscos, con objeto de saquear la ciudad y tomar esclavos para venderlos en los mercados del norte de África, principalmente Argel, Túnez y Trípoli. |

| 1706 | aprox. 15.000 - 25.000 | En la epidemia de peste de 1648, habían muerto mas de 14000 personas en aproximadamente tres meses. La decadencia del comercio y los ataques corsarios continuaron sumiendo a la ciudad en una interminable crisis. En 1706 la ciudad fue bombardeada y capturada por la flota anglo-holandesa al mando del almirante Sir John Leake. |

| 1780 | 38.971 | Se ha fortificado la ciudad (Castillo de los Moros, la Atalaya, Galeras, San Julián), finalizado la construcción de la Muralla de Carlos III y Cartagena es convertida en capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo. Se crearon nuevas infraestructuras como el Arsenal y el Hospital de la Marina. Se crea un jardín botánico en el Cerro de los Moros. La ciudad se expande ahora hasta las faldas de los montes de La Concepción y El Molinete, con un eje principal situado en la Calle Mayor. |

| 1797 | aprox. 55.000 | En 1764, la ciudad fue asolada por una epidemia de fiebre amarilla y vivía bajo el panorama de las guerras contra Francia y Gran Bretaña. Pese a ello, Cartagena continuaba creciendo (en 1782 se pondría en funcionamiento el Arsenal, nuevo motor económico de la ciudad). |

| 1803 | 56.760 | Censo de Godoy. Cartagena, al igual que el resto del país y buena parte del mundo, vivía bajo una intensa crisis sanitaria, con epidemias de paludismo, tuberculosis y otras enfermedades. |

| 1814 | 27.000 | La Guerra de Independencia y las epidemias de fiebre amarilla de 1804, 1810 y 1811 habían sumido nuevamente a la ciudad en un profundo declive. |

| 1820 | 20.000 | La crisis sanitaria, la inestabilidad política y la emigración habían reducido significativamente la población de la ciudad. |

| 1874 | 39.023 | La reactivación de la actividad minera en la Sierra Minera de Cartagena alrededor de 1840 impulsó el crecimiento de la ciudad, aunque la Revolución Cantonal y la espiral de violencia desatada mermaron el crecimiento de la misma entre 1873 y 1874 |

| 1900 | 103.373 | El auge de la minería trajo consigo una fuerte inmigración desde otros puntos de España. Se construyeron nuevas infraestructuras y se mejoró el puerto. La creación del CIFP Politécnico de Cartagena (1902) y las Escuelas Graduadas de Cartagena (1903) supusieron importantes hitos educativos para la ciudad. |

| 1950 | 110.979 | La falta de agua frenaba de forma ostensible el desarrollo de la ciudad y del campo. En 1945 llegó a Cartagena el trasvase del Taibilla, lo que permitió a la ciudad y su entorno comenzar a crecer de forma sostenida |

| 1960 | 122.387 | La creación del complejo petroquímico de Escombreras en 1950, el auge del turismo y las mejoras en el puerto supusieron un fuerte impulso al crecimiento de la ciudad |

| 2000 | 207.000 | La instalación de nuevas plantas industriales, como Aemedsa y Ilboc, así como la creación de las universidades UNED (1982) y UPCT (1998) continuan impulsando el desarrollo de la ciudad. La creación del Centro Asociado de la UNED de Cartagena (1982) y de la Universidad Politécnica de Cartagena (1998) trageron consigo un importante auge en materia educativa. |

| 2024 | 221.000 | El sector servicios y el turismo han comenzado a jugar un papel relevante en el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, el sector tecnológico, más productivo y generador de riqueza no termina de despegar. |

COMPRENDIENDO LA EVOLUCIÓN POBLACIONAL DE CARTAGENA (ESPAÑA)

En épocas remotas —anteriores al siglo XVI— las cifras de población deben entenderse como aproximaciones orientativas, ya que no existían censos sistemáticos y las fuentes disponibles son indirectas: tamaño de la ciudad amurallada, densidad habitacional estimada, extensión del territorio ocupado o relevancia política y militar del enclave.

Mastia: El Enigma Íbero y Tartésico en el Sureste Hispano

Mastia fue una importante y antigua ciudad íbera del sureste de la Península Ibérica, cuya localización se asocia tradicionalmente con la moderna Cartagena, aunque no disponemos de pruebas concluyentes de que así sea. Las fuentes clásicas la describen como una urbe estratégicamente situada, amurallada, y conocida por su riqueza pesquera y su proximidad a ricas minas de plata.

La refundación cartaginesa: Qart Hadasht

En el año 227 a.C., los cartagineses (descendientes de los fenicios y procedentes de su metrópoli en el actual Túnez) consolidaron su presencia en la península ibérica bajo el mando del general Asdrúbal el Bello. Se apoderaron de la antigua ciudad y la refundaron estratégicamente como Qart Hadasht («Ciudad Nueva»). Durante los siguientes dieciocho años, esta urbe funcionó como su capital y principal base operativa del Imperio Cartaginés en Hispania, aprovechando su ventajosa posición natural: una península defendida por cinco colinas con una bahía que aseguraba un puerto inmejorable. El propósito fundamental de la fundación de Qart Hadasht fue asegurar el control sobre las ricas minas de plata de la Sierra de Cartagena, recursos vitales para financiar las campañas militares de Cartago, especialmente las dirigidas contra Roma durante las Guerras Púnicas.

Bajo el control púnico, Qart Hadasht se convirtió rápidamente en un centro administrativo y militar de vital importancia, destacando como la base de operaciones de Aníbal Barca antes de su épica marcha sobre Roma. Su auge como núcleo de poder cartaginés la convirtió en un objetivo prioritario para la República romana.

Años de gloria. La ciudad es capturada por los romanos: Nace Carthago Nova

La ciudad cayó en manos romanas en el 209 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, tras un célebre asedio dirigido por Escipión el Africano. A pesar de la conquista, los romanos reconocieron su valor estratégico y económico, y no la destruyeron, sino que la rebautizaron como Carthago Nova (la «Nueva Cartago»). La victoria romana supuso la consolidación de la ciudad como un pilar del dominio romano en Hispania, según una máxima tradicionalmente atribuida a Julio César: «Quien posee Carthago Nova, domina Hispania». Su importancia radicaba en su ubicación inexpugnable, su excelente puerto natural y, sobre todo, en el control de la vastísima y lucrativa Sierra Minera de la zona. Durante los siglos II y I a.C., los lingotes de plata, plomo y otros metales extraídos cerca de la ciudad fueron cruciales para el tesoro de la República romana, financiando sus guerras y su expansión.

El periodo de mayor esplendor de Carthago Nova se alcanzó durante la etapa imperial, especialmente bajo el emperador Augusto, cuando recibió el rango de colonia romana. La ciudad experimentó una intensa actividad constructiva y de reordenación urbana, erigiéndose magníficos edificios públicos que atestiguan su riqueza y su estatus. De esta época datan los impresionantes restos que se conservan hoy, como el gran Teatro Romano , el Foro (epicentro de la vida política y religiosa), templos y lujosas domus. Aunque la ciudad decayó en la Antigüedad tardía, mantuvo su importancia lo suficiente como para convertirse, en el siglo III d.C., en la capital de la provincia romana de la Cartaginense, sellando su legado como una de las metrópolis más significativas de la España antigua.

Un puerto militar con población fluctuante

A lo largo de la historia, Cartagena ha sido ante todo un puerto estratégico y base militar. Desde su fundación cartaginesa y posterior conversión en colonia romana hasta el siglo XIX, buena parte de sus habitantes fueron soldados, marinos o trabajadores vinculados al arsenal y al comercio marítimo, muchos de ellos residentes temporales.

Este carácter militar condiciona notablemente la interpretación de sus cifras demográficas: incluso cuando los recuentos arrojan números elevados, una fracción importante correspondía a población no estable, cuya permanencia dependía de los ciclos bélicos, las necesidades defensivas o el tráfico mercante.

Inseguridad costera y despoblación del litoral

Desde la Antigüedad tardía hasta bien entrado el siglo XIX, la mayor parte de la población de la península evitaba asentarse en las zonas costeras mediterráneas. Dos grandes amenazas lo justificaban:

- Las incursiones de piratas y corsarios —especialmente berberiscos y otomanos—, que hacían del litoral un territorio peligroso.

La malaria y otras enfermedades endémicas, favorecidas por los humedales y las condiciones insalubres del entorno costero. La falta de un curso de agua estable agravaba el problema en ciudades como Cartagena.

Estos factores convirtieron la vida en el litoral en una empresa arriesgada, empujando a la población hacia los núcleos interiores más protegidos y saludables. Cartagena, pese a su valor estratégico, sufrió esta tendencia durante siglos, manteniendo una población civil modesta en comparación con su importancia militar y portuaria.

La caída del Imperio Romano y destrucción de la ciudad a manos de las tribus germánicas.

Ataques de Suevos, Vándalos y Alanos (a partir del 409 d.C.)

En el 409 d.C., diversos pueblos bárbaros procedentes del norte y este de Europa (pueblos germánicos como Visigodos, Suevos y Vándalos) o iranios como los Alanos, cruzaron los Pirineos y se extendieron por la península ibérica, rompiendo el control del Imperio Romano y asolando poblaciones. En ocasiones, estos pueblos se aliaban efímeramente para atacar al Imperio, mientras que en otros momentos se enfrentaban entre sí. Este patrón de alianzas y conflictos intermitentes no era exclusivo de una región, sino que se replicaba en otros territorios del Imperio Romano.

En el 409 d.C., diversos pueblos bárbaros procedentes del norte y este de Europa (pueblos germánicos como Visigodos, Suevos y Vándalos) o iranios como los Alanos, cruzaron los Pirineos y se extendieron por la península ibérica, rompiendo el control del Imperio Romano y asolando poblaciones. En ocasiones, estos pueblos se aliaban efímeramente para atacar al Imperio, mientras que en otros momentos se enfrentaban entre sí. Este patrón de alianzas y conflictos intermitentes no era exclusivo de una región, sino que se replicaba en otros territorios del Imperio Romano.

La provincia Cartaginense, con capital en Carthago Nova, fue ocupada y controlada de facto por los vándalos silingos. Su presencia inicial fue de un dominio territorial inestable, y provocó la desestabilización de la autoridad romana y el colapso de las rutas comerciales. El poderoso Imperio Romano estaba siendo objeto de una invasión masiva por diferentes tribus procedentes del norte de Europa. Meses después, en agosto del 410 d.C., los Visigodos también atacaban Roma. El conflicto entre los pueblos bárbaros y el Imperio Romano duró casi dos siglos, destruyendo muchas de las principales ciudades del Imperio (entre ellas Carthago Nova), hasta la conquista de Roma por el caudillo hérulo Odoacro.

Saqueo y destrucción de la ciudad por los Vándalos (425 d.C.)

Ataque y saqueo de la ciudad y su comarca por los Suevos (456 d.C.)

En el año 456 d.C. los suevos atacaron y saquearon la ciudad y su comarca, tres años después de haber capitulado con los romanos y haberles devuelto la provincia Cartaginense.

El Imperio Bizantino conquista Cartagena (550 d.C.)

En el 550 d.C. el Imperio Bizantino (heredero del Imperio Romano después de la destrucción de éste), sitia y conquista Cartagena, que venía de atravesar un largo periodo de decadencia desde el saqueo vándalo en 425 d.C., y agravado por el ataque suevo de 456 d.C. El emperador Justiniano I convierte a la ciudad en la capital de su provincia de Spania (Carthago Spartaria), una franja costera de límites imprecisos y cambiantes que cubriría partes de la actual Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares. La dominación bizantina duró entre 552 d.C. y 625 d.C. y fue intermitente. Estuvo marcada por la guerra con los visigodos, y en total solo duró 13 años efectivos de control directo, (del 567 d.C. al 572 d.C. y del 579 d.C. al 584 d.C.). Pese a la importancia estratégica de Carthago Spartaria, fueron solo dos brevísimos periodos en los que la ciudad no tuvo tiempo para crecer.

Conquista y destrucción sistemática de lo que quedaba de la ciudad por los Visigodos (622 d.C.)

En 622 d.C. el rey visigodo Suintila lanzó la ofensiva final para recuperar y destruir la ciudad. Tras un terrible asedio, Suintila conquistó Cartagena, que era el último gran bastión bizantino en la península. Para asegurarse de que los bizantinos no pudieran volver a utilizarla como base para futuras invasiones, el rey visigodo tomó una decisión drástica: ordenó su destrucción sistemática. Las crónicas afirman que Cartagena fue arrasada hasta los cimientos, desapareciendo de los registros durante cientos de años. Isidoro de Sevilla, en su obra Etymologiae, Libro XV, I, 7), escribe: » «Carthago Nova… hoy día, destruida por los godos, apenas quedan sus ruinas.». Es de hacer notar que Isidoro era cartagenero y tenía una relación especial de amistad y admiración mutua con el rey visigodo Sisebuto, por lo que es muy poco probable que mintiese sobre este tema.

Este acto deliberado aniquiló su importancia estratégica y sumió a la ciudad en la oscuridad durante más de un siglo, quedando probablemente despoblada o con muy poca población hasta la llegada de las tropas musulmanas en el siglo VIII. Desde entonces y por más de siete siglos, Cartagena quedó reducida a ser una pequeña aldea de pescadores con a lo sumo pocos cientos de habitantes, hasta la reconquista y repoblación castellana más de siete siglos después.

Las razias, o incursiones de piratas y corsarios berberiscos

La principal y más duradera amenaza para Cartagena y su comarca fue, sin duda, el corso berberisco que operaba desde las regencias de Argel, Túnez y Trípoli. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el XVIII, sus flotas sembraron el terror en Cartagena y su comarca mediante rápidas y brutales incursiones conocidas como «razias». Algunas especialmente terribles fueron las del bey de Argel y posterior almirante de la flota otomana, Uluj Alí (1561) o las del corsario albanés Morato Arráez (1602). Durante varios siglos, la población de Cartagena vivió bajo un estado de terror permanente, y era raro el año en que no ocurriera una incursión o un avistamiento.

El objetivo principal de estos ataques no era el saqueo de bienes, sino la captura de «capital humano». Al igual que en muchas poblaciones costeras del sur de España, Portugal, Francia e Italia, hombres, mujeres y niños eran secuestrados para ser vendidos como esclavos en los mercados del norte de África, un negocio de enorme rentabilidad. El miedo a ser capturado era una realidad constante que condicionó la vida de los cartageneros durante generaciones, forzando a la población a abandonar la línea de costa y a construir una red de torres de vigilancia cuyo rastro aún perdura.

El objetivo principal de estos ataques no era el saqueo de bienes, sino la captura de «capital humano». Al igual que en muchas poblaciones costeras del sur de España, Portugal, Francia e Italia, hombres, mujeres y niños eran secuestrados para ser vendidos como esclavos en los mercados del norte de África, un negocio de enorme rentabilidad. El miedo a ser capturado era una realidad constante que condicionó la vida de los cartageneros durante generaciones, forzando a la población a abandonar la línea de costa y a construir una red de torres de vigilancia cuyo rastro aún perdura.

Cartagena representaba un objetivo de especial interés para los corsarios. Mientras que la ciudad, como plaza fuerte y base naval, estuvo bien defendida desde que fue reconquistada por Castilla, su extenso y desprotegido litoral y el Campo de Cartagena eran un blanco fácil. Así, la ciudad vivía una amarga paradoja:

En épocas de auge, su riqueza portuaria y el tráfico de sus naves atraían la codicia de los piratas.

En tiempos de declive o debilidad, su escasa población, dedicada a la pesca o la agricultura, se convertía en un botín más fácil de capturar que los tesoros de un puerto bien guarnecido.

Por tanto, ya fuera por su riqueza o por su vulnerabilidad, Cartagena permaneció durante buena parte de su Historia en la primera línea de esta violenta y dramática frontera del Mediterráneo.

Escasez de agua y dificultades sanitarias

Cartagena carece de cursos de agua permanentes que garanticen un suministro estable y un adecuado control sanitario. Esta limitación fue conocida por todos los ejércitos que la sitiaron a lo largo de la historia. Cortar sus fuentes de suministro era una táctica recurrente para rendir la ciudad.

Cartagena carece de cursos de agua permanentes que garanticen un suministro estable y un adecuado control sanitario. Esta limitación fue conocida por todos los ejércitos que la sitiaron a lo largo de la historia. Cortar sus fuentes de suministro era una táctica recurrente para rendir la ciudad.

Durante siglos, la única fuente de abastecimiento procedía de aljibes, pozos artesianos y manantiales de escaso caudal —como las fuentes de San Juan y Cubas—, que obligaban a los aguadores a transportar agua hasta el casco urbano.

La falta de agua dulce, combinada con el calor estival, la humedad marina y los frecuentes saqueos e incendios, generaron condiciones insalubres que hacían muy difícil la vida urbana entre la caída del Imperio romano y la repoblación castellana en la Baja Edad Media.

Recuperación y modernización

No fue hasta el siglo XVIII, con la creación del Departamento Marítimo del Mediterráneo y el Arsenal de Cartagena, cuando la ciudad experimentó una recuperación demográfica sostenida. Gracias a las campañas de desecación de marismas, el uso de insecticidas como el DDT y la mejora de los servicios sanitarios, la población civil comenzó a crecer de forma más estable, y las reformas ilustradas mejoraron progresivamente el abastecimiento, el saneamiento y las infraestructuras. En épocas pretéritas, las inundaciones no constituían un problema de singular importancia. Se construía en altura, evitando las zonas bajas. Paradójicamente, la fortificación y crecimiento de la ciudad trajeron consigo una urbanización caótica, en zonas más bajas e inundables, y por tanto, peligrosas en época de lluvias.

La urbanización del Ensanche tuvo una importancia decisiva al realizarse sobre el antiguo estero conocido popularmente como laguna del Almarjal. Esta zona pantanosa se había formado por la acumulación de sedimentos que colmataron el canal natural que la unía al Mar de Mandarache, cegado en el siglo XVIII para la construcción del Arsenal Militar. Aquel proyecto modificó además el curso de la Rambla de Benipilá, cuya desembocadura fue desviada hacia la Algameca Chica.

Durante gran parte del siglo XIX, el Almarjal se había convertido en un espacio insalubre donde se vertían basuras, letrinas y desechos industriales procedentes de fábricas y minas, a través de varias ramblas. Se ha demostrado que la contaminación minera ya afectaba a sus suelos desde épocas prerromanas, lo que convirtió el lugar en un foco persistente de infecciones y enfermedades como el paludismo y la malaria. A finales del siglo XIX las condiciones sanitarias eran tan graves que, hacia finales del siglo XIX, la esperanza de vida en mayoría de las ciudades costeras del sur de Europa rondaba entre los 22 y 25 años. Según el artículo “Niveles de vida en la minería española (1870–1913)”, publicado por el historiador Antonio Escudero y el catedrático de historia de la Universidad de Alicante, Carlos Barciela, la esperanza de vida en la zona minera de Cartagena era de solo 18,2 años en 1890 y de 20,5 años cinco años después. Como causas principales citan hechos relacionados con la revolución industrial como el trabajo infantil, el consumo de alimentos en mal estado y la contaminación del agua y el aire.

La urbanización del Ensanche supuso, por tanto, no solo la expansión física de la ciudad, sino también una profunda mejora en sus condiciones higiénicas y sociales. La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX trajeron importantes avances en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en todo el mundo, y Cartagena no fue una excepción. Sin embargo, pese a esas mejoras, la ciudad y su entorno han seguido enfrentándose a graves problemas de contaminación, esta vez vinculados no tanto a la precariedad técnica como a la falta de control institucional y la connivencia entre poder político, sindical y empresarial.

La urbanización del Ensanche supuso, por tanto, no solo la expansión física de la ciudad, sino también una profunda mejora en sus condiciones higiénicas y sociales. La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX trajeron importantes avances en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en todo el mundo, y Cartagena no fue una excepción. Sin embargo, pese a esas mejoras, la ciudad y su entorno han seguido enfrentándose a graves problemas de contaminación, esta vez vinculados no tanto a la precariedad técnica como a la falta de control institucional y la connivencia entre poder político, sindical y empresarial.

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, distintos episodios han puesto de manifiesto esa relación perversa entre desarrollo industrial y deterioro ambiental en Cartagena y su entorno: entre ellos destacan los vertidos mineros de la empresa Peñarroya en la bahía de Portmán, que sepultaron la ensenada bajo millones de toneladas de lodos tóxicos; la contaminación del entorno urbano y del subsuelo causada por la factoría de Potasas de Levante; o los recurrentes vertidos industriales en el Valle de Escombreras, cuyas consecuencias ecológicas y sanitarias aún se arrastran.

Estos casos reflejan cómo la corrupción, la desregulación, la desidia y la ausencia de responsabilidad ambiental han lastrado la relación de Cartagena con su propio territorio, frustrando en gran medida los logros alcanzados por generaciones anteriores en materia de salubridad y progreso urbano.

PRESENTE Y FUTURO

Desde mediados del siglo XX, Cartagena ha seguido una evolución paralela a la de otras ciudades portuarias del Mediterráneo: alternando periodos de auge y declive ligados a los ciclos militares, las crisis económicas y las guerras, pero con una tendencia general hacia el crecimiento sostenido —aunque no siempre sostenible— que la ha llevado a su configuración actual.

En materia educativa, la fundación del CIFP Politécnico de Cartagena (1902), las Escuelas Graduadas de Cartagena (1903), así como la creación del Centro Asociado de la UNED de Cartagena (1982) y de la UPCT – Universidad Politécnica de Cartagena (1998) han sido piezas claves para el desarrollo económico de la ciudad.

Sin embargo, la ciudad no ha sabido aprovechar plenamente sus nuevas fuentes de riqueza. El turismo, pese a su potencial, se ve limitado por la falta de una conexión ferroviaria de alta velocidad que la integre en la red nacional, y por un modelo basado casi exclusivamente en el turismo de cruceros, cuyos visitantes apenas pernoctan y dejan un impacto económico reducido. A ello se suma una deficiente planificación urbana, concentrando la mayoría de las mejoras urbanas en el eje Calle del Carmen–Puertas de Murcia–Calle Mayor–Puerto, mientras amplias zonas del municipio permanecen en relativo abandono.

En el ámbito tecnológico, Cartagena está desarrollando una estrategia bien definida para convertirse en un polo tecnológico, con un enfoque inteligente en el sector de la defensa y la seguridad (Defence-Tech). La principal iniciativa es la aceleradora de empresas CAETRA, que, en colaboración con la Universidad Politécnica (UPCT) y el CEEIC, aprovecha la ventaja competitiva que le otorga la base naval y el astillero de Navantia. Este eje central se apoya en un ecosistema de ayudas financieras para la I+D y la digitalización, programas de formación para captar talento y una red de viveros de empresas.

En el ámbito tecnológico, Cartagena está desarrollando una estrategia bien definida para convertirse en un polo tecnológico, con un enfoque inteligente en el sector de la defensa y la seguridad (Defence-Tech). La principal iniciativa es la aceleradora de empresas CAETRA, que, en colaboración con la Universidad Politécnica (UPCT) y el CEEIC, aprovecha la ventaja competitiva que le otorga la base naval y el astillero de Navantia. Este eje central se apoya en un ecosistema de ayudas financieras para la I+D y la digitalización, programas de formación para captar talento y una red de viveros de empresas.

Estas medidas representan una base sólida y muy acertada al centrarse en un nicho único. No obstante, para consolidar su crecimiento y competir a nivel nacional, considero que deberían emprenderse acciones complementarias. Por ejemplo, desarrollar un distrito tecnológico que funcione como un campus de innovación para fomentar la colaboración y dar visibilidad al ecosistema, al estilo de Estrategia Madrid 360º, el distrito tecnológico 22@ de Barcelona o el PTA de Málaga; diseñar un programa de «aterrizaje suave» para atraer activamente talento y empresas de fuera, o la creación de un fondo de inversión local (Venture Capital) para financiar el escalado de las startups más prometedoras (con el riesgo latente de favoritismos o de que la clase política local utilice este pretexto para perpetuar su financiación opaca).

El sector comercial de Cartagena atraviesa una profunda transformación, marcada por una fuerte competencia dual: la de los grandes centros comerciales periféricos, como Parque Mediterráneo, y el crecimiento imparable del comercio electrónico. Esta situación ha provocado el cierre paulatino de negocios, especialmente en el casco histórico, y ha puesto en jaque al comercio de proximidad tradicional. A estos desafíos estructurales se suma una notable estacionalidad, muy ligada al turismo, que genera picos de actividad en verano y valles pronunciados en temporada baja. Aunque existen iniciativas municipales como el Plan de Apoyo al Casco Histórico (PAAC) para mitigar estos efectos, el sector necesita una estrategia integral y audaz para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Ante este diagnóstico, considero fundamental transformar la compra física en una «Experiencia Cartagena» que las plataformas online no puedan replicar. La estrategia pasa por incentivar la especialización de las tiendas en productos únicos y de calidad, modernizar sus locales mediante ayudas directas y, fundamentalmente, integrar la actividad comercial en la potente oferta cultural y turística de la ciudad. Se podrían crear rutas temáticas y eventos callejeros que conviertan el acto de comprar en una experiencia social y de descubrimiento, aprovechando el patrimonio único de Cartagena como un valor añadido diferencial.

El segundo pilar que propongo aborda la inevitable transición digital, no como una amenaza, sino como una oportunidad. La medida clave sería la creación de un marketplace municipal bajo la marca «Lo de Cartagena, en tu Casa«. Esta plataforma centralizada ofrecería una tienda virtual a cada negocio y, crucialmente, solucionaría el gran obstáculo de la logística con un servicio de reparto local, sostenible y compartido. Este ecosistema digital, apoyado con formación continua y un sello de confianza, permitiría al comercio local expandir su mercado más allá de sus fronteras físicas, construyendo un modelo híbrido y resiliente para el futuro. Otro elemento que considero relevante es la potenciación del sector logístico y la migración del modelo de muchos negocios al «showroom» o sala de exposición, donde el cliente podrá comprobar de primera mano características y calidades del producto y realizar el pedido del mismo a través de los servicios logísticos del comercio en cuestión. Esto permitiría al comercio ofrecer una amplia gama de productos y prescindir de la necesidad de mantener stock, reduciendo así los costes operativos..

Es importante considerar que el sector comercial se encuentra actualmente lastrado por la elevadísima presión fiscal producto de las políticas económicas exageradamente intervencionistas y estatistas de varios gobiernos que ha sufrido España, así como por una excesiva burocracia que desincentiva la iniciativa privada. En 2025, España ha descendido al puesto 53 en el Índice de Libertad Económica de Heritage, ocupando la posición 35 entre los 38 países que componen la OCDE. De igual forma, en el 2024 España había descendido 10 puestos para situarse en el puesto 46 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024, donde aún no se veían reflejados los múltiples casos de corrupción en los que estaba involucrado el partido de gobierno y el propio entorno familiar del presidente.

El mapa de la corrupción política en España también tiene un reflejo significativo en Cartagena y la Región de Murcia, donde han aflorado diversas tramas en los últimos años. Escándalos como el Caso Púnica, Caso Pokémon, Novo Carthago o el Caso Auditorio han salpicado a las principales formaciones políticas, el Partido Popular y el PSOE. La gravedad de estos hechos ha tenido serias consecuencias judiciales, entre ellas, la condena e ingreso en prisión del exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa. El férreo control que los partidos políticos del sistema ejercen sobre los poderes judicial, mediático y sindical de los que se han apoderado es obstáculo a menudo insalvable para que prosperen las numerosas denuncias sobre corrupción en casi todos los ámbitos de la Administración Pública. Para saquear la ciudad, no necesitan ejercer la violencia que en su momento ejercieron alanos, suevos, vándalos, visigodos o corsarios berberiscos, pero el botín es indudablemente mayor. Y hay ciudadanos que aún les aplauden.

La presunta connivencia con las concesionarias de servicios públicos es otro de los focos de corrupción señalados en Cartagena. A pesar de las denuncias por incumplimientos contractuales de empresas como Hidrogea, Lhicarsa (FCC) y la UTE Actúa / Acciona, los grandes partidos han dificultado o impedido de forma recurrente que se investiguen sus contratos, generando una fuerte sospecha de protección política.

En conjunto, Cartagena continúa desaprovechando un potencial que podría situarla entre las ciudades más dinámicas del arco mediterráneo, si lograra orientar su crecimiento hacia un modelo verdaderamente sostenido y sostenible. Por otra parte, el desarrollo de Cartagena está siendo severamente obstaculizado por las políticas erradas y la corrupción descontrolada que asola a la ciudad, a la Región de Murcia y a España.

La España vaciada no es otra cosa que la consecuencia de esas políticas, ya que la presión fiscal y el paro son responsables de que hoy en día cada vez menos parejas pueden permitirse el lujo de tener hijos. En su lugar, oscuros intereses políticos han abierto de forma descarada la puerta a una inmigración ilegal y descontrolada, que forma guetos en nuestras ciudades, vive en gran medida de ayudas públicas y está generando una espiral de violencia similar a la que hace tiempo estamos viendo en Francia. Mientras tanto, se le cierran las puertas a inmigrantes que si pretenden venir a trabajar de forma legal, imponiendo numerosos requisitos difíciles de cumplir. Ojalá que los futuros gobiernos no vuelvan a vaciar a esta ciudad, que hasta ahora ha conseguido resistir el paso de tantos siglos.

CONCLUSIONES Y OPINIÓN PERSONAL

A la luz de todo lo expuesto, considero que el verdadero motivo de orgullo para un cartagenero no reside en la evocación de un remotísimo pasado glorioso que, además, la propia ciudad no edificó. A lo largo de los siglos, Cartagena ha sido objeto de ambiciones ajenas, utilizada como bastión, puerto o trofeo por los distintos poderes que la dominaron según sus intereses.

Precisamente en esa condición de territorio expuesto y vulnerable se forjó su mayor virtud: la resiliencia. La historia de Cartagena es, ante todo, la historia de una comunidad capaz de sobreponerse una y otra vez a la destrucción, al abandono y a la adversidad. Esa capacidad de renacer, sostenida por el esfuerzo anónimo de sus habitantes, constituye el legado más valioso y la razón más legítima de orgullo para Cartagena.

Su posición estratégica, la minería y la industria han sido siempre causa de los sucesivos auges y declives de la ciudad. En unas épocas han alimentado un crecimiento caótico de la ciudad, mientras en otras han sido su mayor maldición.

Los discursos rimbombantes y localistas de políticos manipuladores de todos los bandos, ensalzando un pasado glorioso y buscando culpar a otras poblaciones o colectivos de la debacle, utilizan el odio como señuelo. Es el mismo fenómeno que observamos en Cataluña, Euskadi, Galicia y tantos otros rincones de nuestra geografía. Prácticamente no hay pueblo al que no hayan enfrentado con otro tomando como base supuestos agravios.

Han aprendido la lección goebbeliana: El odio es el aglutinante de las masas en torno a quien lo predica. Muéstrales un objetivo a odiar y harás con ellos lo que quieras. Consiguen enfrentar a unos con otros bajo sus falsas banderas, narcotizándolos con el psicotrópico del odio mientras cometen sus fechorías. Lo más triste es que buena parte de la gente, especialmente la más ignorante y violenta, aún les cree. Mientras tanto, buena parte del estamento político, sindical y empresarial se llena los bolsillos a costa de los contribuyentes, omitiendo el terrible sufrimiento de aquellas gentes de a pie, los auténticos héroes del pueblo que siempre han batallado para sobrevivir.

En otra publicación tocaré un tema que a mi juicio es relevante para comprender los verdaderos problemas de Cartagena y de España en general: Siempre hemos sido víctimas del absolutismo, entendido como filosofía de poder. El absolutismo, en un sentido amplio, es un sistema de gobierno donde el poder se concentra de forma total y sin restricciones en un solo ente o entidad, ya sea una monarquía, un partido político, un líder religioso, una junta militar o incluso una corporación. Este único ente ejerce el control total sobre el Estado y la sociedad, tomando decisiones sin la necesidad de rendir cuentas transparentes a otras instituciones, grupos o a la ciudadanía. La característica definitoria del absolutismo es la ausencia de contrapesos y la concentración de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en una sola figura o grupo. Da igual si la sociedad es controlada por el monarca, el líder, el partido, el sindicato, el clero, la corporación o el lobby. El resultado es el mismo. En Italia, Rusia y otras naciones de Europa Oriental, la población intentó huir del absolutismo monárquico para ser presa del absolutismo fascista, socialista o comunista. Países como Afganistán o Irán escaparon del absolutismo monárquico para caer en el absolutismo teocrático. Y en buena parte de Occidente, pretendíamos un camino diferente y esta vez el absolutismo vino de la mano de grandes corporaciones, partidos políticos y sindicatos que funcionan bajo los mismos paradigmas de una gran corporación.

En España hemos padecido de forma sangrante todos esos tipos de absolutismo. Al final, todo es lo mismo: Cuando solo un grupo de individuos ejerce el poder absoluto (eso sí, siempre bajo el pretexto de hacerlo en nombre de la gente), prolifera la injusticia. Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. No importa si el absolutismo viene de la mano de nobles, empresarios, políticos, sindicalistas, clérigos o militares. La concentración de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), de forma más o menos disimulada, siempre recae en los mismos individuos. Hacen lo imposible para evitar cualquier clase de control externo o contrapeso institucional. No importa si afirman actuar en nombre del pueblo, de Dios, del Proletariado o de la Patria. Han quedado documentados para la Historia infinidad de casos de corrupción en el Imperio Romano. Lo mismo ha venido ocurriendo bajo todos los gobiernos absolutistas que hemos padecido.

A mi juicio, la única solución es un gobierno y una sociedad liberal y tecnocrática. ¿Por qué liberal? Porque solo a través de la separación de poderes, protegiendo los derechos de los ciudadanos en una sociedad tolerante y educada se puede garantizar un mínimo de mecanismos de control. ¿Por qué tecnocrática? Es muy simple: Si necesitas hacer una reparación casera, acudes al electricista o al fontanero, no al primer cantamañanas que vaya vociferando por la calle. Si tu familia afronta una crisis económica, apelas juiciosamente a la austeridad y al ahorro, no a dilapidar el dinero de tu familia. Lo mismo es aplicable a una ciudad o a un país. ¿Te has fijado que «teóricamente» la mayoría de las legislaciones condenan la cartelización entre empresas? ¿Te has fijado que no hacen lo mismo en el ámbito político, donde el partido no es otra cosa que un cartel mafioso?.

Jamás hemos tenido en España un gobierno auténticamente liberal y tecnocrático que potenciara el desarrollo del individuo. Ilustres cartageneros como Isaac Peral (ingeniero e inventor), Ricardo Codorniu (ingeniero de montes, gran defensor de la naturaleza, artífice de la reforestación de Sierra Espuña y pionero del Esperanto en España), Luis Calandre Ibáñez (pionero en cardiología en España), José María Rubio Paredes (médico investigador en antibióticos), Jules Frigard Canú (ingeniero y empresario, francés de nacimiento y cartagenero de corazón, inventor de un sistema de molinos de viento de orientación automática), Fernando Oliva Muñoz (médico militar y profesor), como tantos otros, han sido ‘cancelados‘ en vida por lobbies o por el poder, para rendirles luego un hipócrita homenaje póstumo. Lo mismo ocurre en el resto de España y en muchos otros países con pasado y presente absolutista (y de nuevo, no me refiero exclusivamente al absolutismo monárquico). A fin de cuentas, la mayoría de los males de Cartagena, España y el mundo tienen como raíz los poderes absolutistas, sus desaciertos, sus errores y el daño que han provocado de forma intencionada. Solo ha habido ejemplos de un relativo liberalismo en algún lugar del mundo, en contados casos durante breves periodos de la Historia. Durante esos periodos, el avance de la sociedad ha sido notorio.

Ya es hora de plantearnos un futuro sostenible para Cartagena, lejos de la política al uso y de los grupos de poder que nos han llevado a ésto. Ya es hora de apostar por el debate ciudadano, la educación técnica, las nuevas tecnologías y poner en práctica los recursos que pueden ayudarnos a construir una ciudad mejor.

- Quisiera que para poder votar, el ciudadano tuviese que aprobar previamente un cursillo en el que se le dieran unas nociones básicas de democracia, separación de poderes, diferencia entre ideas e ideologías, tolerancia, economía, deberes y derechos ciudadanos, y sobre como evitar ser víctimas de la manipulación.

- Quisiera que desaparecieran esas corporaciones mafiosas que llamamos «partidos políticos» y lo reemplazásemos por un modelo de democracia sin partidos

- Quisiera que desaparecieran esas corporaciones mafiosas que llamamos «sindicatos», y se reemplazasen por un ente de control que fiscalizara el estricto cumplimiento de leyes y contratos.

- Quisiera una democracia directa, en la que los cargos públicos fuesen elegidos de forma nominal dentro del área que les correspondiese.

- Quisiera que un cargo público no tuviese la potestad de colocar a un funcionario de forma discrecional. Los funcionarios deberían ser seleccionados exclusivamente según Ley de Carrera Administrativa. Deberían suprimirse los «cargos de confianza» seleccionados a dedo por un partido o un cargo electo.

- Quisiera que los cargos públicos solo cobrasen el salario mínimo interprofesional, tal vez con algún pequeño complemento. De esa forma sabríamos si su intención es prestar un servicio a la sociedad o simplemente lucrarse. Deberíamos fomentar la participación ciudadana en organismos públicos, sin que ello conlleve retribución alguna. El modelo colaborativo del software libre o de Internet, basado en la cooperación abierta y el bien común, demuestra que la innovación puede surgir sin ánimo de lucro y ofrece un referente para una Administración más participativa y eficiente.

- Quisiera que para aspirar a cualquier cargo público, fuese imprescindible acreditar competencias, experiencia y aptitudes en el área correspondiente.

- Quisiera que se fiscalizara e hiciese público el patrimonio de cualquier cargo público, y que se viese obligado a responder con dicho patrimonio en caso de cualquier irregularidad administrativa. Quisiera que se suprimieran completamente los aforamientos.

- Quisiera que se redujera al máximo la carga burocrática de la ciudad, las comunidades autónomas y el Estado. Para ello, la Universidad podría tomar la iniciativa y gestionar el cambio tecnológico que conllevase la simplificación y automatización de procesos burocráticos y una mayor transparencia.

- Quisiera que la Administración Pública se mantuviese con el mínimo de recursos realmente imprescindibles. Es fundamental recortar todo gasto superfluo.

- Quisiera ver a la Universidad y principales instituciones educativas desarrollar proyectos de desarrollo sostenible para la ciudad.

- Quisiera que se le diera poder y recursos a grupos organizados de ciudadanos para fiscalizar a la Administración.

En sucesivas publicaciones y tal vez en un nuevo portal, pretendo abrir un foro de debate en el que se planteen soluciones concretas para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. La idea es excluir de dicho debate a los «topos» infiltrados de los partidos políticos (cualquiera de ellos). Son los trolls de la política que utilizan los foros de debate como caballo de Troya para atacar a un partido como actuando en nombre de otro. Espero cumplir el objetivo en la medida de mis posibilidades.

ENRIQUE P. FREIRE CORREA

Cartagena, 12 de octubre de 2025

Nota: Este artículo está en construcción y revisión.

CONTROVERSIA

El tema de la Historia de Cartagena, suscita a menudo encendidas polémicas entre los cartageneros. En mi opinión, ello se debe principalmente a que intereses políticos han tratado desde hace años de inventar una historia paralela plagada de datos falsos e información sesgada, principalmente para alimentar el odio hacia Murcia.

Aún recuerdo como en 2002, cuando el edificio del Ayuntamiento llevaba tiempo en obras, siendo restaurado, había una valla que lo rodeaba. Sobre la valla habían escrito pintadas diciendo que «los murcianos se estaban robando piedra a piedra el Ayuntamiento», e incluso una diciendo que «los murcianos planeaban llevarse el puerto». Así las cosas.

No tengo nada en común con Murcia ni razones para defender a esa ciudad y su gente de estos ataques gratuitos, pero si he visto en Cartagena, Cataluña y otros rincones de España como los políticos alientan el odio alterando la Historia. Un ejemplo claro es el tristemente célebre Institut Nova Historia, financiado con fondos públicos catalanes, en el que un grupo de pseudo-historiadores afirman cosas tales como que no existió el Imperio Romano sino el «Imperi Catalá», que Shakespeare, Cervantes, Colon o Leonardo Da Vinci eran catalanes, y una supuesta conspiración castellana – europea – judeo – masónica contra Cataluña había falseado la historia. Lo increíble es que esta gente actúe impunemente creando odio de la forma más pueril posible, con cargo a las arcas públicas. Y que haya gente que compre este discurso.

Al publicar este artículo, de inmediato he recibido varios comentarios «encendidos» acusándome de mentir y manipular la Historia, indicando que «Cartagena jamás estuvo bajo control visigodo», que «Cartagena jamás había sido destruida», que «Cartagena era la capital de la Cora de Tudmir» o que «Murcia no había sido fundada por los árabes sino por la Corona de Castilla» muchos años después de su reconquista. Incluso dos mensajes insultantes a mi correo, exigiéndome que borrara la publicación. Les he ofrecido un grupo para debatir de forma seria y que expusiesen pruebas de su argumentos, pero finalmente ninguno ha sido capaz de hacerlo. Solo me he ceñido a la Historia real, con la que coinciden los más prestigiosos historiadores, no la fabulada por pseudo-historiadores chauvinistas, manipuladores o politizados.

Trato de desmontar lo que en mi opinión son solo mitos, pero quedo abierto a modificar cualquier contenido de esta publicación en caso de que alguien pueda aportar pruebas documentales o arqueológicas que demuestren lo contrario. Para ello he creado el siguiente grupo abierto de Google, dónde si alguien desea debatir de forma educada y aportando pruebas reales de su argumento, será bienvenido. Este es el enlace al grupo:

FUENTES

Las cifras de población para épocas remotas precensales se han obtenido a partir de la información recabada a través de las fuentes mostradas. En caso de disparidad entre fuentes a las que se otorga la misma confiabilidad, se han promediado los valores de las mismas y se ha calculado el posible crecimiento o decrecimiento poblacional a partir de los factores externos condicionantes.

- A. García del Toro, Prehistoria del Campo de Cartagena, Universidad de Murcia, 1987

- A. Ramallo Asensio, La ciudad romana de Carthago Nova, Murcia, 1998

- Abascal Palazón, Juan Manuel y González Castaño, Juan. Cartagena Romana. Historia y epigrafía. Inscripciones de Carthago Nova

- Al-Himyarí, Kitab al-Rawd al-Mitar (siglo XII)

- Al-Udri, Tarsi al-ajbar (siglo XI)

- Andrés Sarasa, José Luis. Transformaciones urbanas siglos XIX y XX (en Historia contemporánea de Cartagena)

- Ángel Luis Molina Molina, Proyección mediterránea del Reino de Murcia en la Edad Media – Archivo Municipal de Cartagena, 2008.

- Apiano, Historia Ibérica (siglo II d.C.)

- Apuntes para la historia de Cartagena (colección íntegra). Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, Ministerio de Cultura, 2024

- Ayuntamiento de Cartagena, Datos estadísticos municipales (2024)

- Censo de Floridablanca (1797), Archivo Histórico Nacional

- Chronica Caesaraugustana (Crónica de Zaragoza)

- Crónica de Juan de Biclaro (s. VI–VII)

- Crónica Mozárabe de 754 (Continuatio Hispanica)

- Egea Bruno, Pedro María (coord.). Historia contemporánea de Cartagena

- Escudero, Antonio y Barciela, Carlos (eds.), Niveles de vida en la minería española (1870–1913)

- F. Coarelli (ed.), Roman Spain: Cities and Society, 2002

- (Según Polibio y Apiano). Fundación cartaginesa (227 a.C.) Qart Hadasht,

- Ibn Idari, Al-Bayan Al-Mugrib (siglo XIII)

- Idáñez Vicente, Carmen, y García Isaac, José Marcos. Documentos para la historia de Cartagena durante el reinado de Enrique III de Castilla (1391–1406)

- INE (Censos Históricos, 1857). Archivo Municipal de Cartagena

- INE. Censo de 1900

- INE. Censo de 1950

- INE. Censo de 2001 (referencia 2000)

- INE. (Padrón continuo 2024)

- Isidoro de Sevilla, Etymologiae

- Isidoro de Sevilla, Historia Gothorum

- J. López Campuzano, Cartagena Bizantina y Visigoda, 1995

- J. M. Noguera Celdrán, Arqueología púnica en Cartagena, 2001

- J. Torres Fontes, Repartimiento de Murcia y Cartagena, 1963

- L. Martínez Tornel, Crónica de Cartagena, 1895

- M. Egea Bruno, Cartagena en el siglo XVIII: auge y transformación, 2002

- M. Ros Sala, Cartagena antes de Qart Hadasht, Museo Arqueológico Municipal, 2008

- Martínez Carrión, José Miguel. Historia Económica de la Región de Murcia, siglos XIX y XX

- Molina Molina, Ángel Luis. Cartagena y su término: de la Edad Media al siglo XIX

- Moreno Martínez, Pedro L. Cartagena en las primeras décadas del siglo XX (en Historia contemporánea de Cartagena)

- Noguera Celdrán, José Miguel, Velasco Estrada, Víctor, Madrid Balanza, María José. Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena): actuaciones arqueológicas 2016–2022

- Ramallo Asensio, Sebastián F., Excavaciones en el Teatro Romano de Cartagena

- Ramallo Asensio, Sebastián F. La ciudad romana de Cartago Nova: la documentación arqueológica

- Robert Pocklington. Precisiones acerca de la fecha de la fundación de Murcia (1987)

- Velasco Hernández, Francisco. Comercio y actividad portuaria en Cartagena

- Velasco Hernández, Francisco. La crisis del Siglo XVII en Cartagena: análisis de una realidad socioeconómica a través de la actividad mercantil (1560-1670)